Manchmal bleibe ich auf meinem träumerischen Zwischengeschoß stehen. Wie wäre es, wenn ich in nur einer Stunde von Berlin nach Rom reisen könnte?

Seitdem der Beweis geführt wurde, dass wir uns auf absehbare Zeit nicht werden „beamen“ können, weil es unmöglich scheint, einen Quanten-Teleporter zu entwickeln, der einen gesamten, aus mit etwa tausend Milliarden Teilchen bestehenden Menschen fortbewegt, richten sich die Hoffnungen seit einigen Jahren wieder auf den Hyperloop. Sie erinnern sich, das war dieses utopisch anmutende Rohrpostsystem, das Elon Musk 2015 schon einmal auf einer Teststrecke in der Mojave-Wüste nahe Las Vegas aufbaute. Die Hyperloop-Vision scheiterte, erdrückt von hohen Anlaufkosten und Vielzahl praktischer Probleme.

In Europa wurde diese von Musk abgelegte Idee indes weiterverfolgt. Im niederländischen Veendam, nahe der deutschen Grenze, steht nun die erste europäische Teststrecke für den Hyperloop, das revolutionäres Transportsystem, das Menschen mit über 1000 km/h in Kapseln befördern könnte. Die 420 Meter lange Strecke, finanziert von europäischen Partnern und der EU, markiert einen entscheidenden Schritt vorwärts in der Entwicklung dieser Technologie. Trotz einiger Schwierigkeiten bleibt also die Vision einer schnellen und effizienten Alternative zu bestehenden Verkehrssystemen bestehen. In den weissen Stahlrohren sollen in Zukunft Menschen in einem irrsinnigen Tempo in Kapseln von A nach B gebracht werden.

Es gehört zu den Gesetzen unserer Aufmerksamkeitsökonomie, dass wir über alltägliche Dinge erst nachdenken, wenn sich spektakuläre Projekte ins Sichtfeld drängen. Hyperloop und Mobilität wären ein solches Paar. Das hinter Hyperloop stehende Thema der zukünftigen Mobilität ist meistens abstrakt und lädt nicht unbedingt dazu ein, sich in die Sachverhalte näher einzudenken.

Mobilität ist in Wahrheit eine unvorhersehbare, äußerst einflussreiche Kraft, die alle Lebensbereiche umfasst. Mobilität prägt die Gesellschaft, nicht umgekehrt, und auch wenn mit der Realisierung des Hyperloops wahrscheinlich noch bis 2040 gewartet werden muss, existieren heute bereits andere Fragen, denen wir uns angesichts eines „Mobility Turn“ stellen müssen.

Mobilität bedeutet für jeden Menschen etwas anderes, als kleinsten gemeinsamen Nenner ließe sich festhalten: irgendetwas bewegt sich, Fahrzeuge oder die Verschiebung sozialer Positionen innerhalb etablierter sozialer Schichten. Es ist jedenfalls die Wahrnehmung relativer Bewegung vor einem eher statischen Hintergrund, die uns dazu veranlasst, von Mobilität zu sprechen. Doch selbst wenn wir unterstützende Systeme einbezögen, würde, so der niederländische Designer Lowie Vermeersch, der kürzlich mit Matthijs van Dijk seine Anthologie „Mobile Society“ herausgegeben hat, etwas fehlen. Mobilität ist viel mehr.

Die Trennung „bewegte Dinge“ – „statische Umgebung“ funktioniert nicht mehr

Könnte ein tieferes Verständnis dessen, was Mobilität wirklich ist und wie sie mit der Gesellschaft zusammenhängt, neue Perspektive bieten? Wenn Mobilitätsdesign das Potenzial hat, die Gesellschaft zum Besseren zu verändern, sollten wir dann nicht von einem umfassenderen Verständnis der Mobilität ausgehen, um sicherzustellen, dass wir dieses Potenzial voll ausschöpfen?

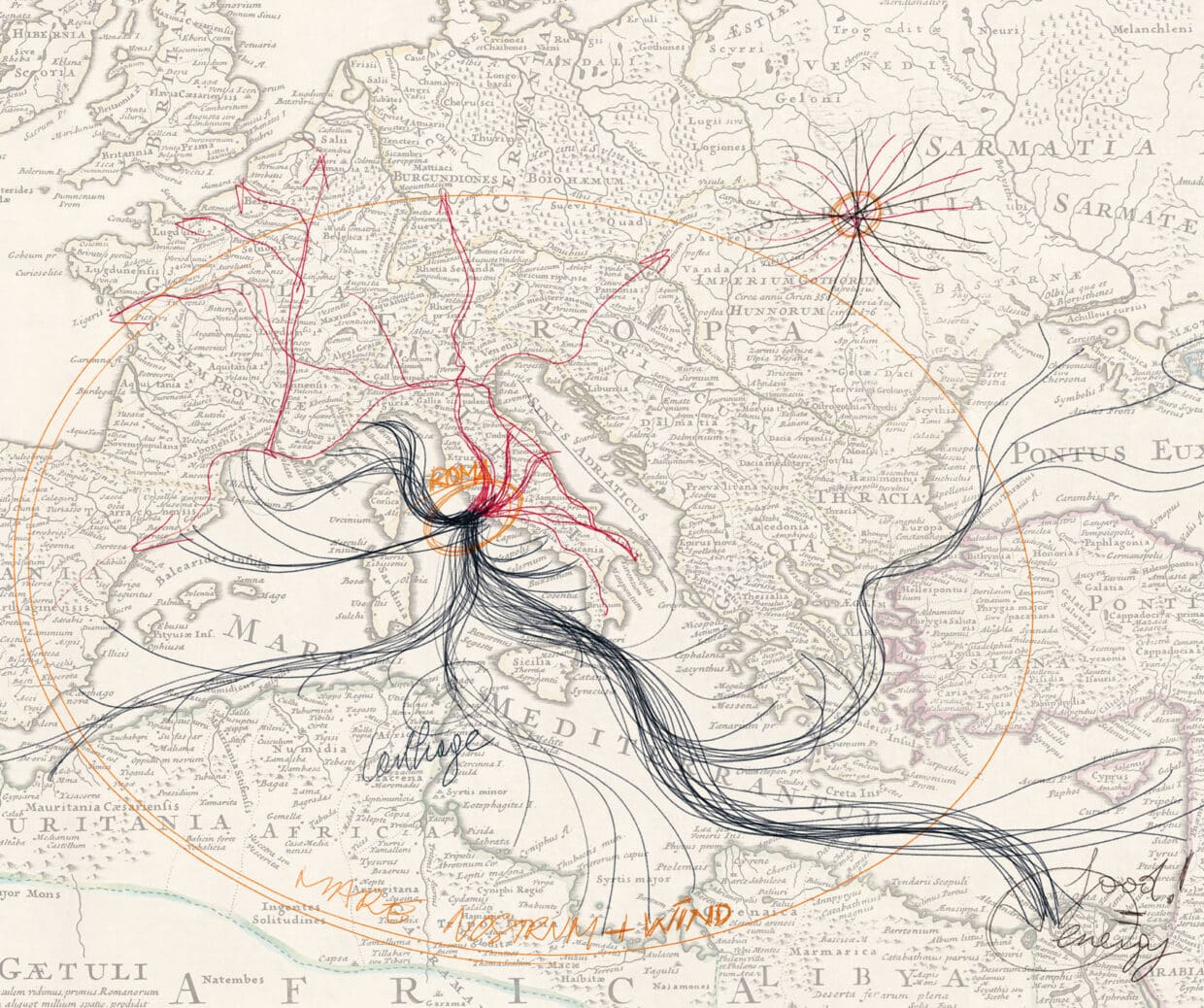

Die politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung der Schaffung von Mobilität dürfte offensichtlich sein: Schon Rom verdankte seine Größe seinem Zugang zu Nahrungsmittelvorräten aus den Anrainergebieten rund um das Mittelmeer, und natürlich war es Mobilität, die diesen Zugang ermöglichte. Ihre Eroberung Karthagos gab den Römern die Möglichkeit, Boote zu bauen, mit der sie das volle Potenzial des Mittelmeers ausschöpfen konnten – eine erstaunliche, natürliche Transportinfrastruktur der frühen Jahre. Der Transport auf dem Wasserweg war damals schneller, einfacher und vor allem sicherer als der Landtransport. Rom entstand als Stadt inmitten eines riesigen Wasserstraßennetzes, das Nahrung, Materialien, Menschen und Ideen lieferte. Auch das Kanalisationsnetz, das ursprünglich zur Entwässerung des sumpfigen Geländes, auf dem die Stadt errichtet wurde, errichtet wurde, bot einen Ausweg. Rom entstand inmitten und dank ständiger Ströme und Bewegungen.

Dadurch entstanden die ersten Handelsströme – und in der Mitte dieser Ströme, wo sie die natürlichen Flüsse Tigris und Euphrat kreuzten, entwickelten sich die ersten bekannten großen Siedlungen und Städte. Die Mobilität verlagerte sich von einem Überlebensmechanismus zu einem Kommunikations- und Handelsmittel, das den Austausch von Waren, Ideen und Kulturen ermöglichte. Vermeersch zitiert den rumänisch-stämmigen MIT-Professor Adrian Bejan, der seine Perspektive mit seinen Erkenntnissen der Thermodynamik noch einmal zusätzlich geweitet hätte. In Bejans sog. Konstruktionsgesetzes hieß es nämlich:

„Damit ein System endlicher Größe über die Zeit bestehen bleibt, muss es sich so entwickeln, dass es einen leichteren Zugang zu den aufgezwungenen Strömen bietet, die durch es fließen.“ Mit anderen Worten zeige Bejan (so Vermeersch), dass alle Systeme von Natur aus danach strebten, ihre Flusskonfiguration zu optimieren – nicht nur Maschinen und Computer, sondern auch physikalische, biologische, chemische und soziale Systeme – um zu überleben und zu gedeihen. Ohne Fluss kann es kein Leben geben. Nur etwas, das tot ist, bewegt sich nicht.

Schauen wir von einer Raumstation auf die Erde sehen wir unendlich viele Punkte, und wenn diese Punkte verbunden werden, entstehen keine Linien, sondern Ströme, natürlich Infrastrukturen. Sonnenenergieströme werden in Nahrungsmitteln, Biomasse und fossilen Brennstoffen erfasst; Menschenströme bringen Ideen, Macht und Krankheit; Materieströme ermöglichen es uns, die greifbaren Teile unserer Gesellschaften aufzubauen. Ob sie zum Überleben, zur Erkundung, zum Handel oder zur Suche nach einem besseren Leben geschaffen wurden, sie sind ein wesentlicher Treiber sowohl positiver als auch negativer gesellschaftlicher Veränderungen. Daher – so Vermeersch – ist das, was wir normalerweise als den statischen oder unbeweglichen Teil unserer Realität wahrnehmen, nicht wirklich statisch. Es scheint nur so. So wie wir Menschen nur einen begrenzten Teil des Lichtspektrums sehen können, können wir auch nur ein begrenztes Bewegungsspektrum wahrnehmen. Wir können weder sehen, wie sich der Gletscher bewegt, noch können wir sehen, dass wir aus sich bewegenden Atomen und Elektronen bestehen.

Die Trennung zwischen Dingen, die sich bewegen, und der statischen Umgebung löst sich in unseren Köpfen zusehends auf. Unsere gesamte Realität ist Bewegung, aber nicht jede Bewegung ist Mobilität. Nur der Teil der allgegenwärtigen Ströme, der mit menschlicher und sozialer Bedeutung übereinstimmt, ist Mobilität. Mobilität hängt von dem Kontext ab, in dem sie auftritt, und davon, wer über die Bedeutung entscheidet, die ihr gegeben wird. Das bedeutet auch: Mobilität ist nicht einfach da, sie wird von Menschen gestaltet.

Designing Mobilities

Lowie Vermeersch, der in Bozen 2011 das Designstudio Granstudio gründete, ein Mobilitätsforschungs- und Designberatungsunternehmen, sieht die Gesellschaft heute in eine Ära eingetreten, in der die digitale Mobilität von Ideen und Kapital mit Energieflüssen verschmilzt, die sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Wir könnten, so Vermeersch im Eröffnungstext des Buches „Mobility/ Society“, die tiefgreifenden Konsequenzen, die uns erwarten, nur erahnen. Eine Folge, die dramatischer nicht sein könnte, sei die Aushöhlung von Gesellschaften, wie sie Thomas Piketty beispielhaft in seinem Buch „Capital and Ideology“ erklärt hätte: wohlhabende Einzelpersonen und Unternehmen könnten problemlos Kapital in Länder mit niedrigeren Steuern und billigeren Arbeitskräften verlagern, während andere abgehängt würden. Diese immer deutlicher werdende Trennung zwischen der Mobilität des Kapitals und regionalen Grenzen („Nomadenkapitalismus“) habe tiefgreifende und dauerhafte Auswirkungen auf unsere Gesellschaften in Form einer wachsenden Ungleichheit.

Vermeersch sieht darin weitere Hinweise darauf, dass wir unseren Bezugsrahmen nicht auf die räumlichen Grenzen der Gesellschaft beschränken können, wenn wir die Rolle der Mobilität bei der Gestaltung zeitgenössischer sozialer Strukturen umfassend verstehen wollen. Es sei an der Zeit, die „Mobilitätswende“ zu vollziehen und unseren Bezugsrahmen zu verschieben.

Betrachtet man die Welt als Welt der Ströme entdecken wir die Zusammenhänge von Ursache und Wirkung. Wer diese versteht, denkt die Gestaltung von sozialen Herausforderungen nicht mehr als isoliertes Problem, sondern als Flow: Mobility-Design zeigt uns, dass wir durch die Initiierung, Gestaltung und Beeinflussung von Strömen und Mobilität Gesellschaften verändern und globale Probleme angehen können, die innerhalb der aktuellen regionalen Grenzen unserer Gesellschaften und Institutionen nicht mehr gelöst werden können. Hier zeige, so Vermeersch, Mobilitätsdesign sein wahres Potenzial. Designgegenstand sind nicht „mobile Elemente“, sondern auf „Ströme, die mit menschlicher und sozialer Bedeutung verflochten sind. Klingt selbstverständlich, doch viele aktuelle Designansätze konzentrieren sich fast ausschließlich auf die individuellen Interessen des Nutzers und tendieren teilweise zu einer Form des sozialen Determinismus, während sie Stoff- und Energieströme vernachlässigen.

Um dieses Potenzial der Mobilitätsgestaltung auszuschöpfen, müsse das Bewusstsein dafür geschärft werden, so Vermeersch, dass wir mitten im Verkehrsfluss agierten. Das Verständnis, dass alle Dinge, die wir wahrnähmen – wir selbst, die Natur, Artefakte, Normen, die Gesellschaft – vorübergehende Verstärkungen von Strömungen seien, die lange vor uns entstanden sind und noch lange nach uns andauern werden, sieht er als Grundlage unseres Handelns sein. Wenn wir eine Dose mit Lebensmitteln in einem Geschäft nicht länger als isolierten Gegenstand betrachten, sondern als ein Bündel von Strömen, die für einen Moment „Lebensmittel in einer Dose“ sind, verbinden wir uns sowohl mit ihrem Ursprung als auch mit ihrem Bestimmungsort, sobald wir mit der Interaktion damit fertig sind.

Ein Verständnis für Abläufe ist daher unabdingbar. Vermeersch veranschaulicht diese Erkenntnis am Beispiel des Elektroautos. Es entsteht weder im Ausstellungsraum noch in der Fabrik. Seine Batterie beginne mit dem Fluss von mehr als 225 Tonnen Rohstoffen, die mit schweren Maschinen aus der Erde geholt würden und dann oft weiter nach China weiterflössen, wobei sie mit maritimen Stoff- und Energieflüssen verflochten sind, die große Auswirkungen auf die Weltpolitik haben. Aber es geht auch nicht nur um Materie-Energie-Ströme. Mobilität umfasst auch Justiz und Politik.

Das zirkuläre Denken, das Vermeer hier ins Feld führt, ist nun natürlich kein neuer Gedanke. Designer sollten beim Entwerfen nicht nur die Abläufe berücksichtigen, die unser Design ausmachen, sondern sich auch darüber im Klaren sein, was möglicherweise „abwärts“ passieren kann. Vermeersch sieht die größte Leerstelle darin, dass Unternehmen – logisch – auf den individuellen zahlenden Endkunden hin konzipieren. Heutige Mobilitätsmittel wie Fahrzeuge oder Dienstleistungen werden fast ausschließlich so konzipiert, dass sie sich auf die Beziehung zwischen einem einzelnen Objekt oder einer einzelnen Dienstleistung und ihrem Benutzer konzentrieren, sodass die Auswirkungen einer Massenakzeptanz durch die Gesellschaft im Bereich der „unbeabsichtigten Konsequenzen“ bleiben. Wenn wir stattdessen positive Veränderungen herbeiführen wollten, so Vermeersch, müssten wir uns zunächst die gewünschten Konsequenzen unseres Designs für die Gesellschaft vorstellen und diese in die erforderlichen Eigenschaften eines einzelnen Fahrzeugs oder einer einzelnen Dienstleistung umsetzen. Dann sollten diese Eigenschaften mit denen eines einzelnen Benutzers kombiniert werden.

Mit diesem weiten freien Blick in die Mobilitätsforschung erforscht das Buch „Mobility / Society“ auch mit anderen Beiträgen die weicheren und unsichtbareren Mobilitätsformen, die die Gesellschaft auf ökologischer, globaler und menschlicher Ebene beeinflussen. Letztlich gehe es bei der Gestaltung der Mobilität, resümiert Vermeersch, genau wie beim Leben, nie darum, einen „Endpunkt“ zu schaffen, sondern eher einen „Punkt dazwischen“, der auf die eine oder andere Weise die Ströme beeinflusst, die ihn durchqueren und die Gesellschaft formen.

Dass die Forschungen zur Mobilität nicht weit entfernt von der neuen Hyperloop-Trasse zusammenfinden, an der Technischen Universität Delft, überrascht nicht. Die beiden Herausgeber stehen seit Jahren mit den wichtigsten Köpfen der Mobilitätsforschung in Kontakt. Dabei hilft, dass, wie so oft im Design, die Doppelrolle zwischen Universität und eigenen Designstudio keine zu große Theorielastigkeit aufkommen läßt. Prof. Matthijs van Dijk (1965) gründete 1992 sein in Amsterdam und Rotterdam ansässiges Designberatungsunternehmen Reframing Studio. Basierend auf seiner Erfahrung in der Robotertechnik, Innovationsmethoden und strategischem Design stellt er Reframing Studio sein Fachwissen bei der Entschlüsselung von Mustern zur Verfügung komplexe Systeme. Matthijs hat aber auch zwei Teilzeitlehrstühle im akademischen Bereich inne, als Professor für Angewandtes Design an der Technischen Universität Delft sowie als Professor für Strategisches Design an der NTNU Norwegen. Der bereits mehrfach erwähnte Lowie Vermeersch, geboren 1974, schloss sein Studium an der Fakultät für Industriedesign der Technischen Universität Delft ab. Nach Abschluss seines Studiums zog er nach Italien, um bei Pininfarina Studi e Ricerche zu arbeiten. 2011 gründete er Granstudio, um seine Expertise im Automobildesign auf den breiteren Bereich des Mobilitätsdesigns auszuweiten.

Richtig reich sei man erst, wenn einem Statussymbole egal seien, hieß es neulich auf Threads. So gesehen hat sich in den westlichen Gesellschaften, speziell in Deutschland, wenig geändert: Das Auto hat einer aktuellen Studie zufolge gerade für eine Mehrheit der jüngeren Autofahrerinnen und -fahrer noch immer – und wieder – den Rang eines Statussymbols. Die Studie des Marktforschungsinstituts Infas enstand zwar im Auftrag des Reifenherstellers Continental, aber solche eingängigen Erkenntnisse sind nicht immer von der Wahrheit entfernt: Die grandiose Alternative, Mobilität gesamtgesellschaftlich zu denken, beschäftigt derzeit nur einige wenige.

Mobility / Society

Society Seen through the Lens of Mobilities

Vermeersch / Dijk / Milano / Haspeslagh

Art: Sachbuch

ISBN: 978-3-03778-736-6

Sprache: Englisch

Umfang: 311 Seiten

Einband: Softcover

Jahr: 2023

Bestellbar hier.

Foto Credits: Lars Müller Publishers.